«Только художник на всем чует прекрасного след…» Поэтическая строчка Афанасия Фета лучше всего, на мой взгляд, определяет талант Валентина Васильева.

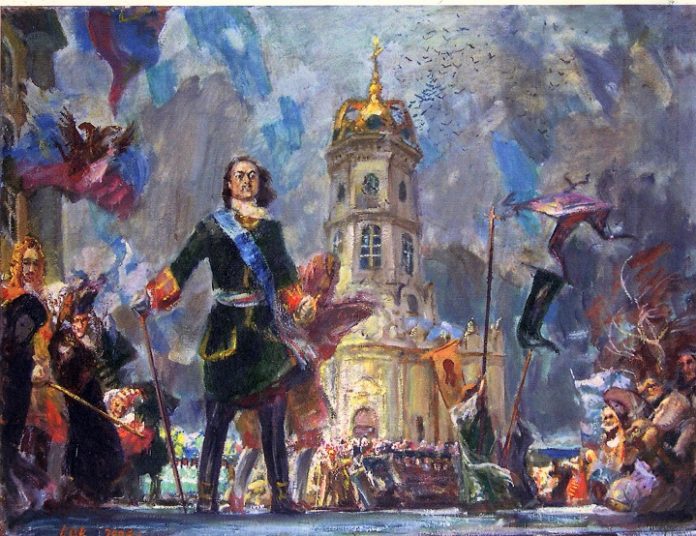

МЕДИАЦЕНТР — 29 февраля, ПОДОЛЬСК — Мы познакомились случайно. Началось с того, что я обнаружил в архиве Михаила Лазаревича Аптекаря фотографию картины, которую раньше никогда не видел. Изображены были на ней крестный ход вокруг храма в Дубровицах и Петр I на переднем плане. Что за картина? Кто ее автор? Почему фотография хранилась у Михаила Лазаревича? Позвонил старой своей знакомой Валентине Алексеевне Спиряновой, учителю и искусствоведу.

– Знаю, – ответила она, – эту работу и ее автора Валентина Александровича Васильева. Висело полотно в нашем подольском выставочном зале, а потом художник его забрал и… порезал на куски. А нашли вы фотографию в архиве Аптекаря скорее всего потому, что Михаил Лазаревич подсказал художнику идею и тему картины.

– Знаю, – ответила она, – эту работу и ее автора Валентина Александровича Васильева. Висело полотно в нашем подольском выставочном зале, а потом художник его забрал и… порезал на куски. А нашли вы фотографию в архиве Аптекаря скорее всего потому, что Михаил Лазаревич подсказал художнику идею и тему картины.

Я позвонил Валентину Васильеву. Мы договорились о встрече. Шагая в мастерскую, я размышлял, почему по прошествии многих веков именно подольский художник решил прикоснуться к фигуре Петра, попытавшись осмыслить на холсте первый и единственный приезд великого реформатора на берега Пахры.

- Как это произошло? Что послужило толчком к созданию картины «Петр I в Дубровицах»? Почему ее автор уничтожил удивительное свое полотно?

Первое, что услышал от Валентина Александровича: «Идею картины подсказал Михаил Лазаревич Аптекарь». Однажды Миша мне говорит: «Слушай, а почему ты не напишешь картину «Петр Первый в Дубровицах»?

Когда я наконец согласился с его уговорами писать картину, он принес книгу немецкого историка Брикнера, где автор размышлял о петровской эпохе. Главная его мысль была такова: «Русские должны гордиться, что у них был такой царь».

– Выходит, – уточнил я тогда, – Аптекаря можно смело назвать соавтором картины?

– Безусловно, – считал Васильев. – Когда я работал над полотном, он был и главный критик, и главный советчик.

К мнению его я прислушивался, соглашаясь, конечно, не со всеми его предложениями.

– Например?

– Вы наверняка знаете, что духовенство долго не соглашалось освящать этот храм, у которого, скажем, вместо купола округлая корона.

Миша предлагал высветить ее на картине лучами, идущими с неба. Я не согласился. Хотя прекрасно понимал, что он имеет в виду. Освещенная лучами корона – это и символика, и какие-то романтические моменты. Ведь любое художественное произведение не должно восприниматься как чисто исторический факт. Оно должно быть овеяно легендами, домыслами.

– Вы в чем-то соглашались, что-то из советов Михаила Лазаревича отвергали. Это нормальный процесс общения двух творческих людей. Но, в принципе, вкусу его доверяли?

– Абсолютно. Кстати говоря, когда «Петр I» появился в выставочном зале, Аптекарь сказал с гордостью: «Вот единственная стоящая картина в Подольске».

– Судя по ней, вы рисовали освящение храма, момент крестного хода и фигуру Петра как символ новаторства, как монумент его, петровской, эпохи.

– Да, да. Он молод. Полон сил. Ему еще предстоят великие свершения во славу России. Знаете, что интересно? Величие Петра я понял, когда уяснил для себя величие Моцарта, настоящую цену его творчества. Причем произошло это совершенно неожиданно.

Показывали документальный фильм. Конец войны, разрушенная Европа, погибли миллионы людей…

И вдруг зазвучала 41-я симфония Моцарта. Гениальная, великая музыка, перед которой меркнет все. И Петр такой же. Эта мысль мне во время работы над картиной часто в голову приходила.

– Скажите, – спрашивал я Васильева, – Моцарт и решение композиции, главной мысли картины. Их можно сопоставить по времени? Моцарт до? Или Моцарт после?

– Они совпали. И вместо какого-то бытового эпизода захотелось показать, что есть высшие силы, которые и ведут нас по жизни. Но хотелось показать и значение личности, значение человека вообще.

– Но почему все-таки вы картину порезали? Она что, кроме Михаила Лазаревича, никому не нравилась?

– Ну что вы. Прекрасные были отзывы. Там много интересного происходило. Всесоюзный институт животноводства заказал руководству наших художественных мастерских оформительские работы для ВИЖа. Заключили, как и положено, договор.

А когда увидели «Петра», пришли в мастерские и говорят: «От всех заказов отказываемся. Дайте нам вместо них одну только картину Васильева».

– Не отдали?

– Конечно, нет. Приехали в выставочный зал сотрудники Центрального совета по туризму. Предложили поместить мою работу в постоянной экспозиции, чтобы можно было показывать ее туристическим группам, которые привозят в Подольск. Собратьям моим, художникам, картина понравилась. А потом…

– Вы забрали ее в мастерскую и порезали.

– Да, порезал… И первое, что услышал: «Ты сошел с ума».

– Но почему, Валентин Александрович, почему вы ее уничтожили?

– У меня такая система. Сделаю картину, а затем возьму и полностью переделаю.

– Да, но не режете ее на куски.

– А это одно и то же. Правда, потом утром смотришь: «Что же я натворил? Зачем?»

– Вы хотите сказать, что действия художника непредсказуемы?

– Абсолютно.

- Это стихия. Для меня важен, прежде всего, процесс. Он важнее результата. Важно состояние, в котором ты находишься, работая над картиной. Не спишь, не ешь, не пьешь…

Так получилось и с Петром.

– У себя в мастерской, куда картина вернулась с выставки, решил ее усовершенствовать. Можно было, конечно, взять для этого чистый холст. А я, грешным делом, стал по готовой картине кистью водить. Где-то захотелось уменьшить фигуру, где-то увеличить. И в результате все, что было на полотне, свел на нет. Как это получилось, сам не могу понять…

– То есть вы сами, своими руками, в которых, естественно, была кисть, замазали всю картину?

– Замазал… И она стала мне неинтересна, я порезал холст для других работ. Когда художники недоуменно спрашивали: «Как ты мог своими руками такое натворить?», одно им ответил: «Что поделаешь? Судьба…»

Помню, во время нашего разговора я спросил у Васильева:

– Вы фаталист?

– Отчасти да. Скорее романтик. Смотрю в небо и думаю: «Боже мой, какие мы все здесь маленькие, как ничтожны перед великим этим и бесконечным океаном». Да, я испортил, уничтожил свою картину своими руками. Но в масштабах вселенной это такая мелочь.

Вспоминая сегодня этого удивительного человека, думаю о том, как все-таки мне повезло общаться с ним, войти в компанию его друзей. Многое вспоминается сегодня, но чаще всего тот прекрасный весенний день.

Итак, мастерская художника.

Мое внимание привлекает, прежде всего, новое полотно, над которым работает художник. Возникающее из-под кисти действо удивительно. Яркими красками выписана битва на Куликовом поле. Происходит она на фоне старинных церквей, а в небе над войском парит… самолет.

С интересом рассматриваю рождающуюся картину. Васильев с интересом смотрит на меня.

– Но послушай, – говорю, – Валентин. Этого просто не может быть. Откуда над полем Куликовым могли тогда взяться самолеты?

– Ага, – радуется Васильев, – задело? А вот были самолеты, были… Да не пугайся ты, я совершенно нормален. Ты ведь думаешь: фантасмагория, так? А я все это видел. Где? На празднике, посвященном очередной памятной годовщине той знаменитой битвы. Конечно, на празднике воины были ряженые. Но когда над ними неожиданно пролетел самолет, я понял: вот оно!

Слушал Валентина Александровича и думал: что меня привлекает в нем? Вдохновение, ведущее кисть по холсту? Неожиданность композиционных решений картин? Артистический дар его монологов? Щедрость широкой русской натуры? Но есть ведь что-то еще, тщательно, может быть, скрываемое, но непременно заметное, скорее даже главное в его работах. Он любил тех, кого рисовал. И в принципе каждая его картина, каждый портрет исполнен так, как с любовью говорят о близком человеке…

Газета «Местные вести» № 7 от 28 февраля 2020

Юрий Козловский