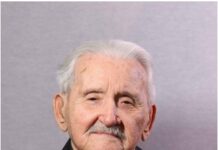

«Объявлены итоги 30-го, юбилейного Всероссийского конкурса «Учитель года-2019», в котором преподаватель географии гимназии имени Подольских курсантов Павел Евгеньевич Красновид достойно представлял профессиональное учительское сообщество всей Московской области. Выход в финал, в пятерку лучших – это огромный успех, за которым стоит титанический личный труд Павла Евгеньевича и неоценимая поддержка коллег по профессии, учеников, родителей, всех его земляков». Николай Пестов, глава Городского округа Подольск сделал этот пост в Instagram сразу же после объявления результатов конкурса. В понедельник я встретилась с Павлом Красновидом в гимназии и попросила поделиться впечатлениями об участии в конкурсном двухгодичном марафоне.

МЕДИАЦЕНТР — 12 октября, ПОДОЛЬСК — – Павел Евгеньевич, как вы себя ощущаете после завершения всех испытаний?

– 20 сентября, перед вылетом в Грозный, было ощущение чего-то значительного, оно не подвело. В Грозном встречали замечательно, коллеги в местных школах и коллеги-конкурсанты – ярчайшие личности с ворохом новых идей, безумных проектов, просто очень душевные, креативные и неравнодушные люди. Участие в конкурсе для меня стало хорошей психологической подзарядкой, остро проявилось желание жить и творить дальше.

– Расскажите подробнее об этапе в Грозном.

– Ожидания были, конечно, такие, что мы едем в республику, где проживают приверженцы строгих правил Ислама, и это, скорее всего, должно наложить отпечаток на систему образования. Но оказалось, что все особенности, которые мы увидели, работают только в положительную сторону. Там совершенно другое отношение к школе и учителю. Учитель – это очень уважаемый человек, а не работник сферы образовательных услуг. К учителям-мужчинам в школах отношение какое-то возвышенное. При этом дети очень открытые, разговорчивые, с хорошим уровнем знаний и самым положительным воспитанием; на уроках «зажигались» сразу, и их не смущали ни камеры, ни многолюдная аудитория наблюдателей. Это очень помогало в работе, помогало открываться ученикам и коллегам. Гимназии № 14 города Грозного – низкий поклон.

– Ваш мастер-класс на всероссийском этапе конкурса был посвящен геральдике. Какой «код» заложен в гербе Городского округа Подольск?

– За его основу взят исторический герб, высочайше утвержденный в 1781 году. Изображены на нем две золотых кирки как символ становления города на основе добычи известняка в подольских каменоломнях. Золото – символ прочности, силы, справедливости и самостоятельности. Лазурь – символ чести, искренности, добродетели. В левой части – герб Московской области с Георгием Победоносцем. Очень жаль, кстати, что после объединения Климовск не пользуется своим гербом, на котором была изображена книга как символ научной деятельности и два золотых ткацких челнока (кстати, 7 октября городу Климовску исполнилось бы 79 лет).

Геральдика – наука сухая и строгая, и в школе мы все больше уходим в эмблематику. Например, при изучении Урала ребята, обобщая весь материал, могут создать собственное изображение – герб Уральских гор. Работа очень творческая, детям нравится, и эта методика прижилась на уроках.

Потом, герб может быть и семейным. Для создания своего семейного герба, а корнями моя семья уходит в уральское казачество, я бы взял за основу герб казачества, а еще на нем бы появился вместе с двуглавым орлом… пеликан. Как символ того, что мой род дошел до всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом я тоже говорил на своем мастер-классе и, конечно же, пожелал всем своим коллегам, чтобы пеликаны свили свои гнезда и на их семейных гербах.

– Прилетели в Москву. Как настраивались на разговор с министром просвещения?

– Есть два фактора для меня: подготовка информационная и эмоциональная. Вечером 2-го встретили, пока приехал домой, уже было около восьми вечера. Я не рассчитывал, что войду в пятерку призеров (так далеко не заглядывал), поэтому публичную лекцию на тему «Школа и воспитание в условиях современных вызовов» пришлось писать ночью.

А разговор с министром… У меня простое отношение ко всем министрам: я – простой учитель, вы – простой министр. Мы два обычных человека. И разговаривали как два профессионала на тему образования. Вот и все.

– Опыт, какой-то багаж вынесли после последнего этапа?

– Публичная лекция была интересна с той позиции, чтобы услышать других. Тема, согласитесь, очень широкая. Воспитание, образование, современные вызовы… Я ее сузил до музейной педагогики. То есть раскрыл, как музейная работа в школе помогает становлению личности, воспитанию духовно-нравственных ценностей у ребенка. Была поставлена проблема, что да, мы теряем эти духовные скрепы между прошлым и гражданами нашей страны. Что у нас есть риск в какой-то степени стать манкуртами – в романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») рабами, не помнящими родства. Перейдя к музейной педагогике, к понятиям исторической памяти, самоидентичности, я предложил в публичной лекции и пути ее решения.

Как вы знаете, в гимназии имени Подольских курсантов работает музей, и в нем школьники выступают не в роли экскурсантов, а являются полноправными создателями экспозиции. Впереди у нас юбилей – 55-летие создания музея, он уникален, является одним из первых общешкольных музеев страны. И я надеюсь, мы найдем спонсоров, чтобы реализовать наш проект по созданию новой большой экспозиции – представить в наглядных материалах всю историю музея. От первых походов, которые организовывали Дмитрий Дмитриевич Панков совместно с отцом Дмитрием Васильевичем, при непосредственном участии члена Московского военного округа и Московской зоны обороны Константина Федоровича Телегина, Вячеслава Михайловича Жученко и многих других комсомольцев Подольска и Климовска. Вот этот процесс изучения архивных материалов, первых экспедиций, открытие первого памятника Подольским курсантам комсомольцами и учениками школы № 4 Климовска ставит сегодня наших гимназистов на особые позиции и предъявляем к ним особые требования. Также совместно с ребятами мы доведем до ума свой долгосрочный проект по созданию макета.

– Вспоминая Ломоносовскую стену в гимназии и ваш разговор с министром Ольгой Васильевой. Вы сказали, что на уроке хотели бы видеть Михаила Ломоносова. Почему?

– Сейчас большое внимание мы уделяем межпредметности, чтобы у детей сформировался широкий научный и общекультурный кругозор. Специфика географической науки такова, что, к примеру, мы не можем изучать только природные зоны, животных и растения отдельно. Мы изучаем все в комплексе, начиная с краеведческой составляющей. В конечном итоге мы должны создать комплексную географическую картину мира. С кем еще проводить урок, как не с Михаилом Васильевичем, которого современники и последователи называли «первым российским университетом»?

– Вы являетесь заместителем директора по воспитательной работе. Как воспитываете ребят?

– Учитель – всегда воспитатель. Принцип советской педагогики «обучать, воспитывая, и воспитывать, обучая» работает до сих пор, и я ему следую. Дружба, любовь к семье, уважение к истории, патриотизм – эти вечные ценности мы закладываем детям на уроках истории, географии, обществоведения, литературы, русского языка, на всех без исключения уроках.

Конечно, сейчас мы погружаемся в цифровую среду, но нам бы не растерять по дороге самое главное: человеческое и живое. И именно этому мы, учителя, должны учить своих учеников.

Газета «Местные вести» №42 от 11 октября 2019

Марина Валентинова

Фото из социальных сетей